今日の作業

〜カメラ修理〜

4月26日

自分のカメラじゃないけど、修理依頼が来ました。

設定をどういじっても、暗く撮れるらしい。

ネットで調べたら、超有名な故障でした。

黒死病

ペンタックスのK−30です。

レンズの絞りのブレーキが動かないのが原因とのこと。

どうも、磁力を帯びてしまって、磁石から離れられない現象らしい。

ペンタックスのK−30です。

レンズの絞りのブレーキが動かないのが原因とのこと。

どうも、磁力を帯びてしまって、磁石から離れられない現象らしい。

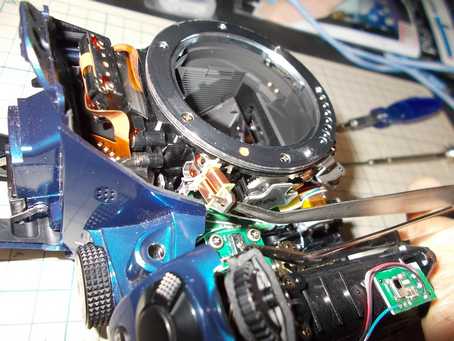

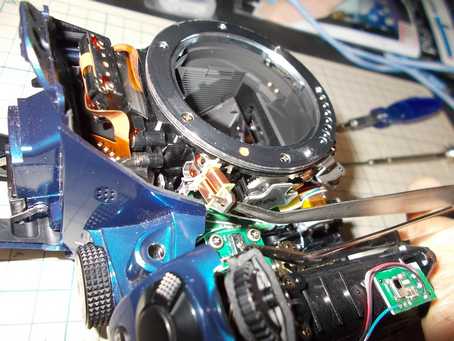

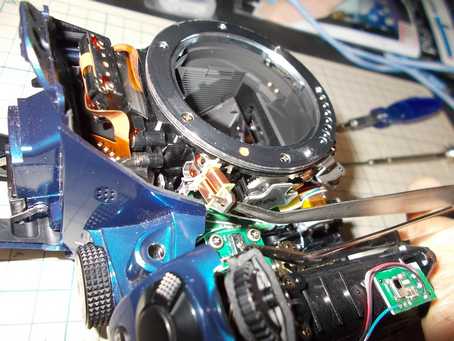

この写真のど真ん中に映ってるのが、絞りを調整する部品。

これの動作不良ですが、ここからじゃいじれない。

この写真のど真ん中に映ってるのが、絞りを調整する部品。

これの動作不良ですが、ここからじゃいじれない。

分解していくんですが、どうもネジの種類が色々あるらしい。

で、絵を書いて、番号振ってる人をネットで見たので、真似してみました。

分解していくんですが、どうもネジの種類が色々あるらしい。

で、絵を書いて、番号振ってる人をネットで見たので、真似してみました。

確かに。

ここまで外して、ようやく同じネジが出てきました。

確かに。

ここまで外して、ようやく同じネジが出てきました。

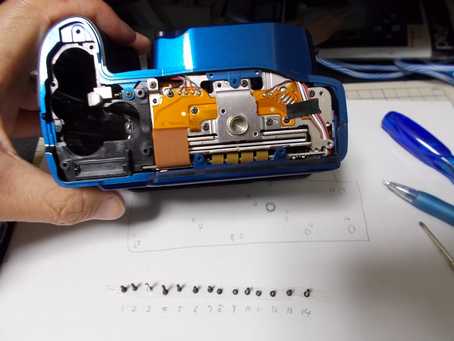

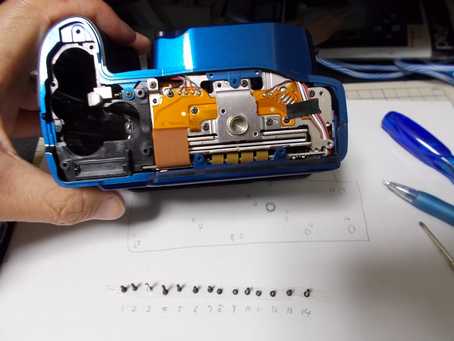

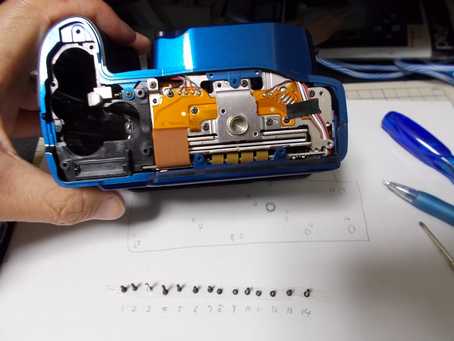

底蓋が外せました。

ネジの種類がスゴイ事になってます(^^;)

底蓋が外せました。

ネジの種類がスゴイ事になってます(^^;)

分解している人がたくさん居て、情報は豊富です。

こんな隠しネジもあっさり発見。

分解している人がたくさん居て、情報は豊富です。

こんな隠しネジもあっさり発見。

ここにも。

ここにも。

上の部分が外れるんですが、ケーブルがつながったままなので、

取り扱い注意。

上の部分が外れるんですが、ケーブルがつながったままなので、

取り扱い注意。

それに比べて、全面は簡単に外れます。

左手のグリップ部分にコンデンサがあり、

触ると大変な事になるらしい(^^;)

それに比べて、全面は簡単に外れます。

左手のグリップ部分にコンデンサがあり、

触ると大変な事になるらしい(^^;)

ブレーキの電磁石ユニットが見えました。

ブレーキの電磁石ユニットが見えました。

ネジを1本だけ外して、引っこ抜きます。

ネジを1本だけ外して、引っこ抜きます。

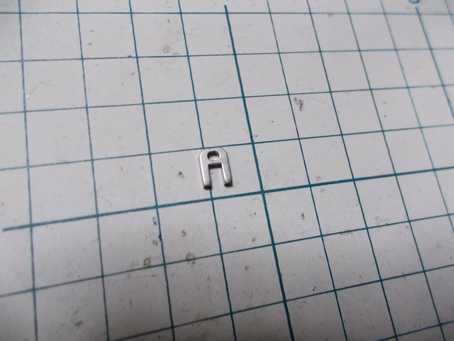

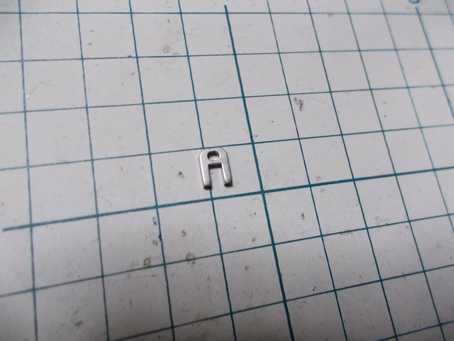

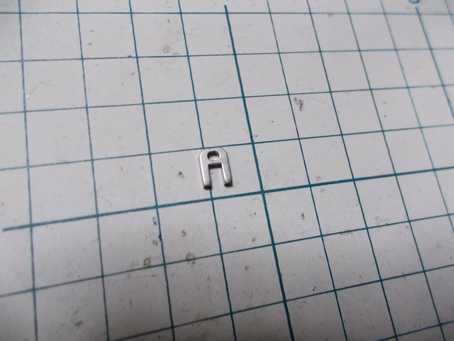

コイツが原因らしい。

半田を盛って、電磁石から遠ざけると動くとか。

コイツが原因らしい。

半田を盛って、電磁石から遠ざけると動くとか。

厚さはシビアらしいので、ちゃんと測定します。

厚さはシビアらしいので、ちゃんと測定します。

金属の塊なので、かなり熱しないと半田が乗りません。

金属の塊なので、かなり熱しないと半田が乗りません。

Aの字の下の横棒の部分に半田を盛りました。

Aの字の下の横棒の部分に半田を盛りました。

0.45mm厚くなりました。

もうちょっと少な目で良かったんだけど、これで試してみたら大丈夫でした。

あとは、逆の手順で元に戻すだけ。

こんな部品の交換が、修理に出すと1万円以上掛かるらしい。

0.45mm厚くなりました。

もうちょっと少な目で良かったんだけど、これで試してみたら大丈夫でした。

あとは、逆の手順で元に戻すだけ。

こんな部品の交換が、修理に出すと1万円以上掛かるらしい。

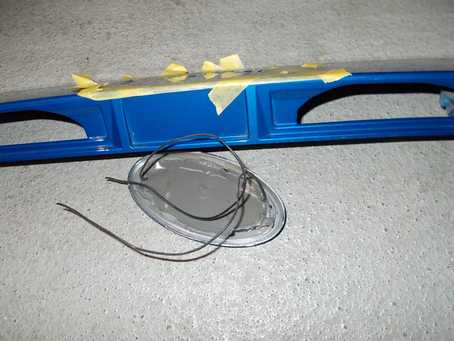

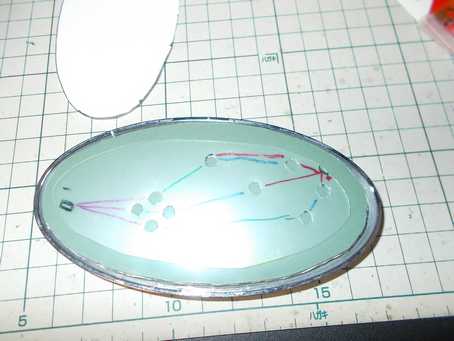

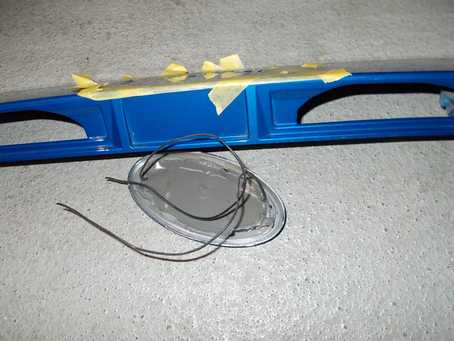

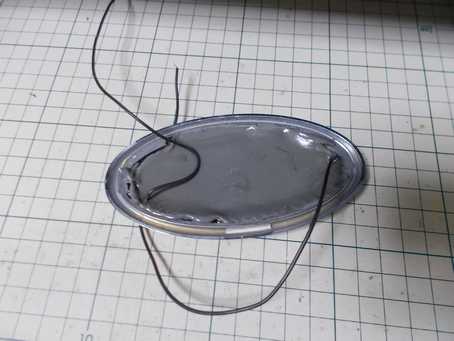

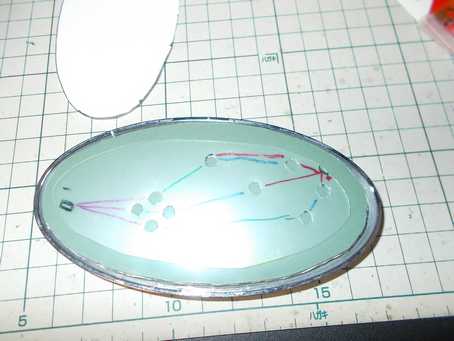

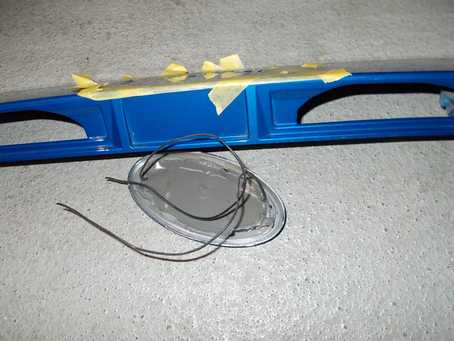

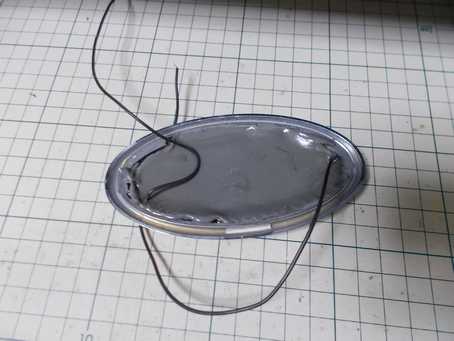

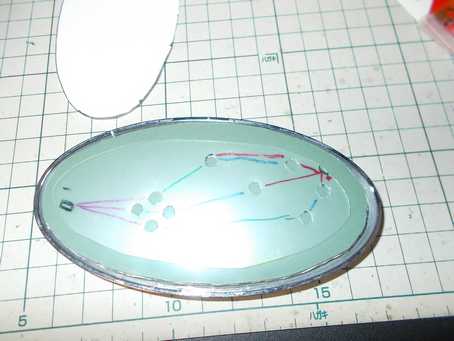

エンブレム

暇なので、エンブレムの色を変えてみようかと。

暇なので、エンブレムの色を変えてみようかと。

しっかりマスキングして、

しっかりマスキングして、

スクレーパーで剥がします。

スクレーパーで剥がします。

配線の位置は分かっていたので、うまく加減して、切断しませんでした。

配線の位置は分かっていたので、うまく加減して、切断しませんでした。

ギボシで配線してるんだけど、穴が小さくてギボシは通らない。

ギボシで配線してるんだけど、穴が小さくてギボシは通らない。

なので、結局切断。

取り付ける時は、半田で直結しちゃおうかな。

なので、結局切断。

取り付ける時は、半田で直結しちゃおうかな。

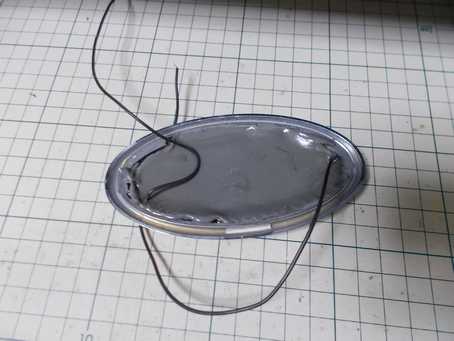

外せました。

外せました。

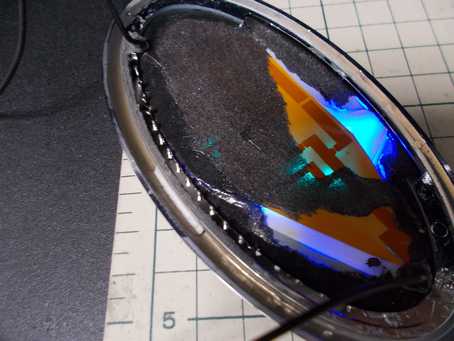

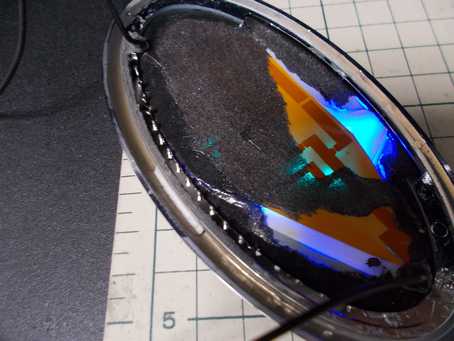

現状の確認。

なんとなく球切れしてるっぽい。

現状の確認。

なんとなく球切れしてるっぽい。

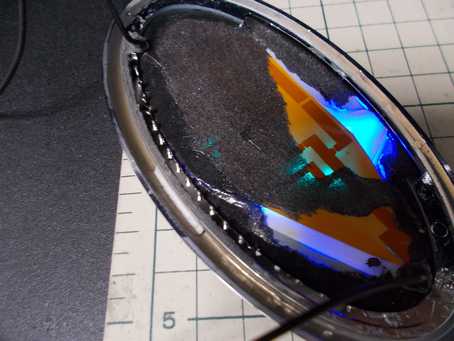

両面テープを剥がして、

両面テープを剥がして、

おおっ、今回はまだ配線が生きてます。

おおっ、今回はまだ配線が生きてます。

ちゃんと点灯します。

ちゃんと点灯します。

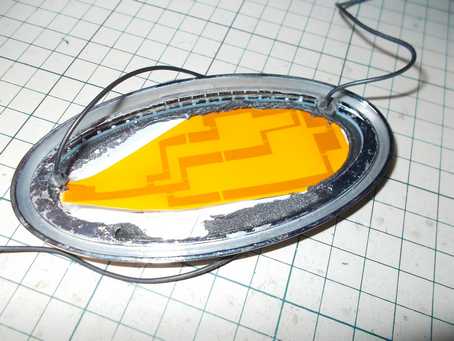

もっとキレイにしました。

もっとキレイにしました。

今回は、基盤も無事に摘出。

まあ、使わないけど。

今回は、基盤も無事に摘出。

まあ、使わないけど。

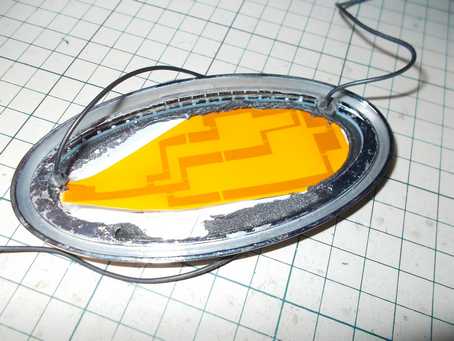

で、確認してみたら、1列しか点灯してなかった(^^;)

真ん中の列も、1発がかろうじてぼんやり光ってる状態。

で、確認してみたら、1列しか点灯してなかった(^^;)

真ん中の列も、1発がかろうじてぼんやり光ってる状態。

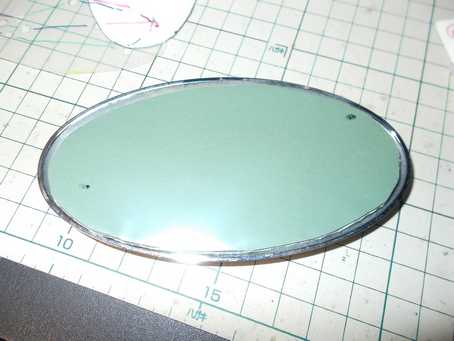

表面は無傷。

光の漏れはありません。

表面は無傷。

光の漏れはありません。

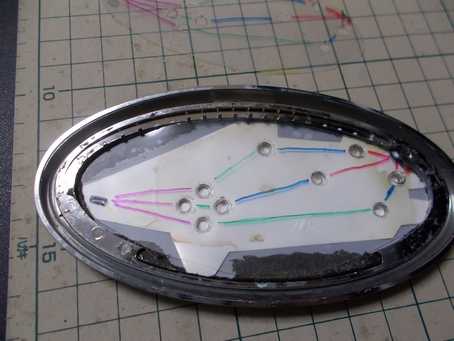

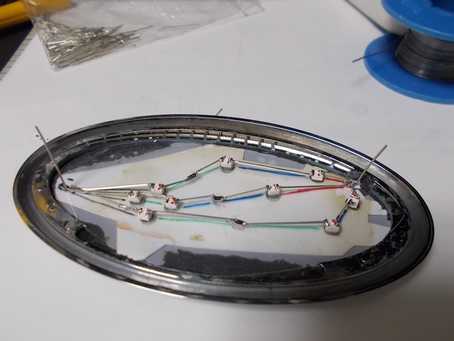

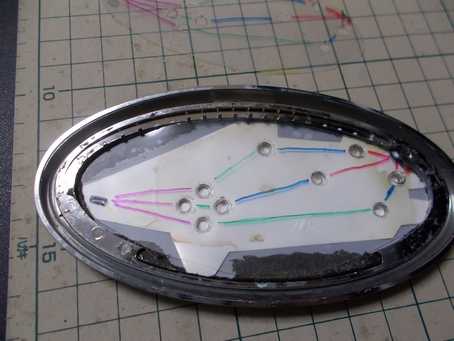

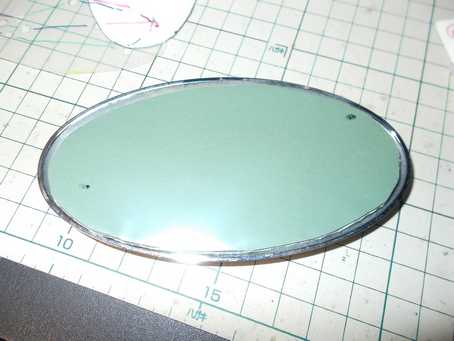

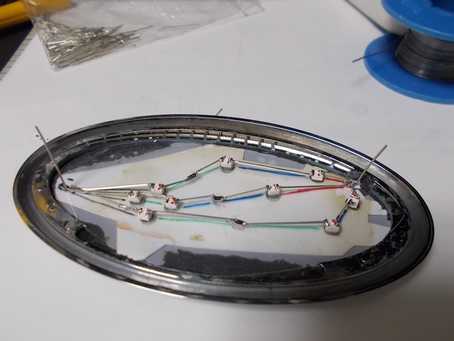

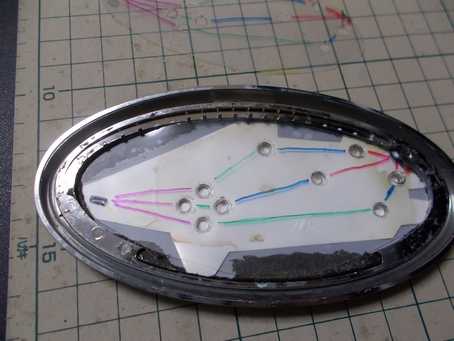

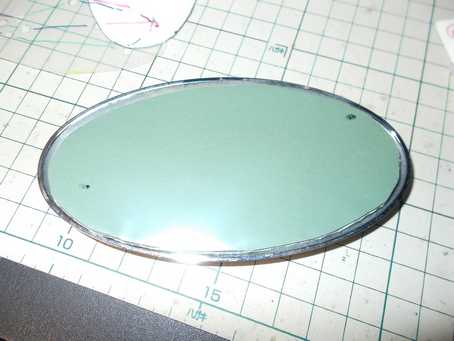

また、クリアファイルを使って基盤を作ります。

まずは紙で型を取って、

また、クリアファイルを使って基盤を作ります。

まずは紙で型を取って、

クリアファイルを切り抜きました。

クリアファイルを切り抜きました。

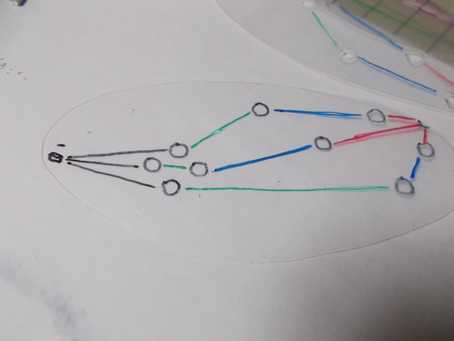

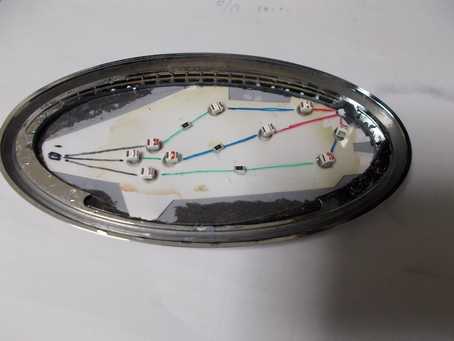

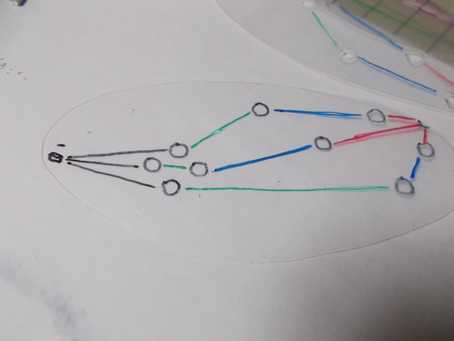

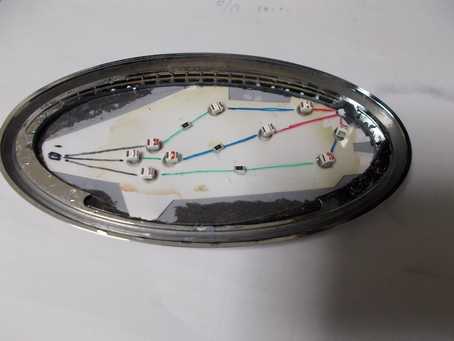

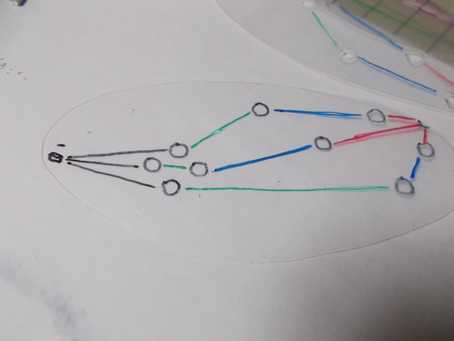

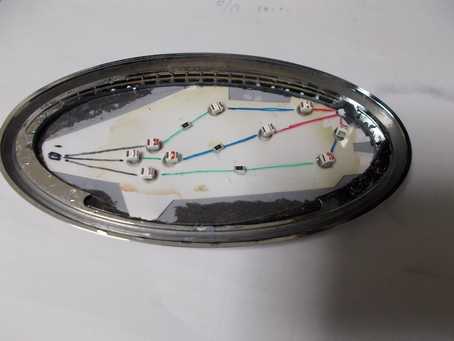

配線はこんな感じにしようかな。

配線はこんな感じにしようかな。

両面テープを先に作っておきます。

両面テープを先に作っておきます。

切りました。

切りました。

穴の位置を把握しておきたかったので、

穴の位置を把握しておきたかったので、

マーキング&穴あけしました。

マーキング&穴あけしました。

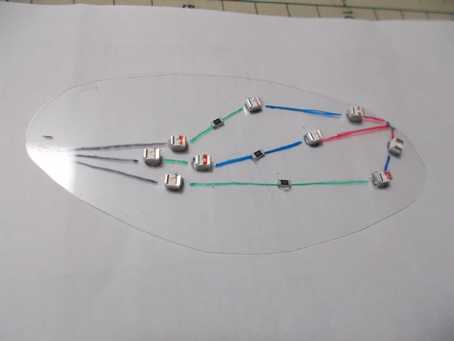

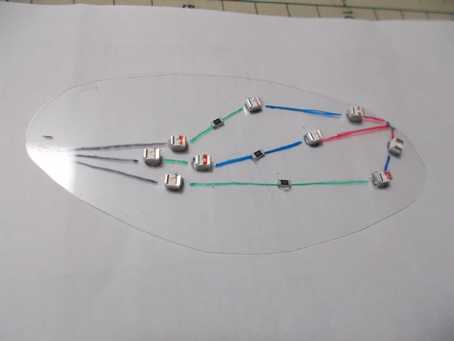

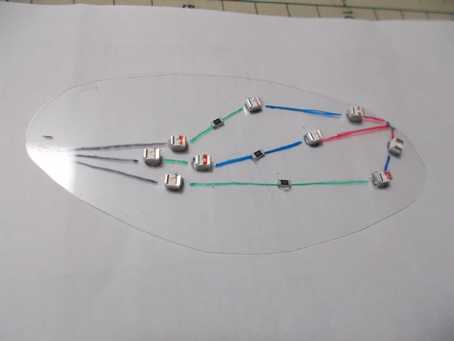

まずは部品を接着剤で固定。

まずは部品を接着剤で固定。

色はアイスブルー。

色はアイスブルー。

抵抗は元々付いてたのと同じもの。

抵抗は元々付いてたのと同じもの。

あれ?

LEDが大きすぎる(^^;)

フロントのエンブレムはこのサイズで大丈夫だったのに。

あれ?

LEDが大きすぎる(^^;)

フロントのエンブレムはこのサイズで大丈夫だったのに。

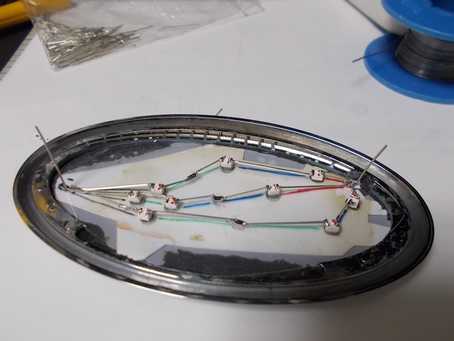

仕方ないので、穴を開けないでそのまま載せます。

仕方ないので、穴を開けないでそのまま載せます。

接着剤で固定して、

接着剤で固定して、

大丈夫そうなので、配線します。

大丈夫そうなので、配線します。

配線は、コード使うの面倒なので、剥き出しで。

配線は、コード使うの面倒なので、剥き出しで。

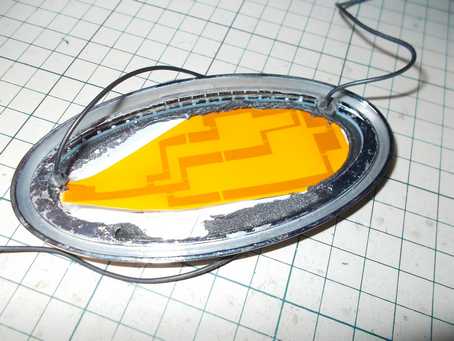

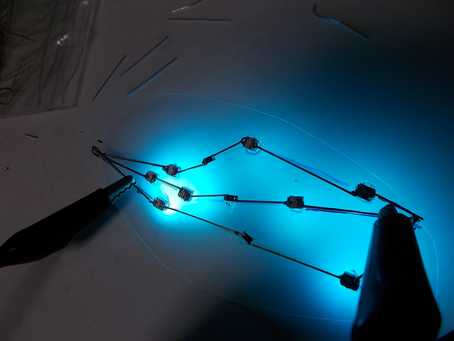

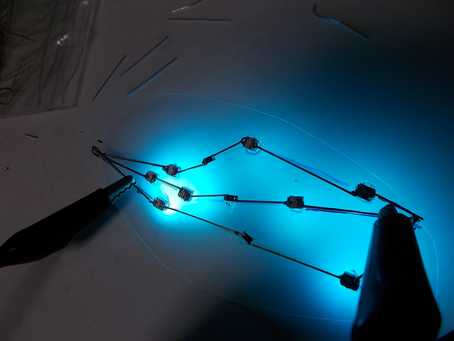

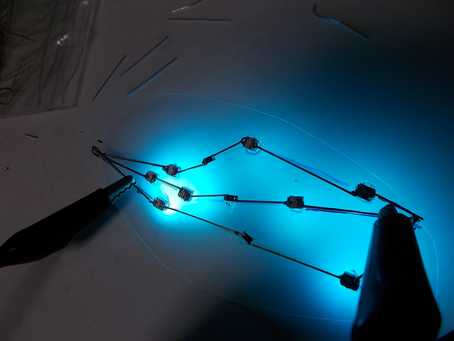

点灯実験。

点灯実験。

んー、どうだろう?

装着してみないと、雰囲気が分からない。

んー、どうだろう?

装着してみないと、雰囲気が分からない。

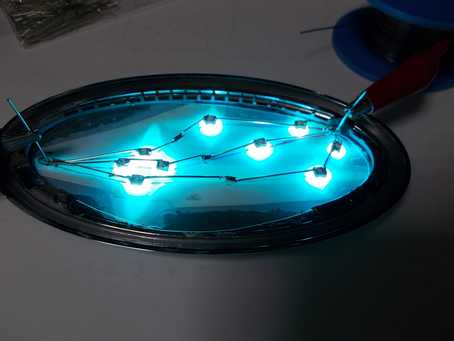

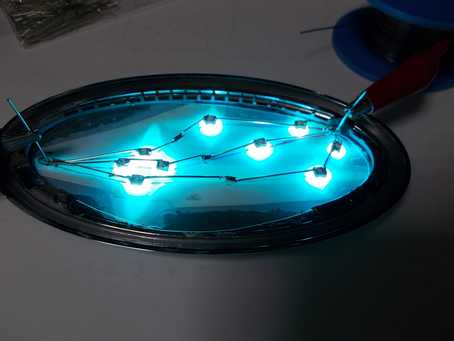

配線用の足を付けて、

配線用の足を付けて、

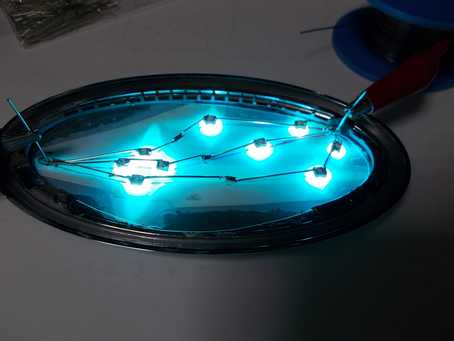

ちゃんと点灯するようなので、

ちゃんと点灯するようなので、

シール材で絶縁&固定しました。

今日はここまで。

シール材で絶縁&固定しました。

今日はここまで。